Was geht in uns vor, wenn wir Kunst sehen? Eine neue Studie könnte die Museumswelt schwer erschüttern.

© eMotion - mapping museum experience

Wenn der Traum sich erfüllt, wenn ein Künstler miterleben darf, wie seine Bilder ins Museum gelangen, wie sie aufgenommen werden in die ständige, ewige Sammlung, wenn er also weiß, dass er von nun an ein Teil der großen Kunstgeschichte sein wird, dann ist damit noch überhaupt nichts gewonnen. Denn wer kann schon sagen, ob seine Bilder überhaupt beachtet werden. Ob sie sich behaupten inmitten der Abertausend anderen Kunstwerke. Ob die Besucher, die stehen bleiben, auch richtig hinsehen. Prägt sich ihnen etwas ein? Oder ist an der Garderobe schon alles vergessen?

Elf Sekunden, sagt Martin Tröndle. Elf Sekunden, drei Atemzüge lang, verbringt der durchschnittliche Betrachter vor einem durchschnittlichen Kunstwerk. Das hat Tröndle in einer aufwendigen Studie herausgefunden, die der ZEIT vorliegt und die gerade in mehreren Fachjournalen publiziert wird. Rund 500 Museumsbesucher hat der Kulturwissenschaftler von der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen durchleuchtet. Er wollte wissen, wie sie auf Monet reagieren, wie auf Hodler, Warhol oder ein Nagelbild von Günther Uecker. Er möchte verstehen, wie sie eigentlich funktioniert, die vertrackte Beziehung zwischen Kunst und Mensch. Wie sehen wir Bilder? Was lösen sie in uns aus?

Es ist eine eher kleine Studie, und doch könnte sie die Kunstwelt verändern. Wenn Tröndle mit seinen Befunden recht hat - und alles spricht dafür -, dann müssten die Museen kleiner, ruhiger und leerer werden. Schluss wäre mit dem Blockbuster-Gedrängel, mit dem ewigen Biennale- und Documenta-Trubel! Die Zukunft gehörte der Kontemplation.

Bislang sind die deutschen Museen mächtig stolz darauf, wenn möglichst viele Besucher kommen. Sie klammern sich an die eindrücklichen Zahlen - 115 Millionen Besuche pro Jahr, Tendenz steigend! Sie eröffnen auch fleißig eine Sonderausstellung nach der nächsten. Zuletzt waren es durchschnittlich 30, an jedem Tag im Jahr. Doch was genau sich im Museum abspielt, worauf die Besucher reagieren, wie eine Ausstellung gestaltet sein muss, damit ein Kunstwerk seine Wirkkraft entfaltet - darüber wissen die Kuratoren im Zweifel nichts. Viele wollen es auch gar nicht wissen.

Bloß keine Wissenschaftler, keine Messapparate! Niemand soll die Kunst in Diagramme pressen! Lange musste Tröndle suchen, bis er schließlich in St. Gallen auf einen Direktor traf, der sein Haus bereitwillig für eine Versuchsausstellung öffnete. Rund 70 Werke aus den letzten 150 Jahren gab es dort zu sehen, eine bunte Mischung von bekannten und weniger bekannten Künstlern. Hier wollte Tröndle erproben, wie die Menschen auf alte und junge, große und kleine, wichtige und unwichtige Bilder und Skulpturen reagieren. Und er befragte die Besucher nicht nur, er bot ihnen auch einen Datenhandschuh an, der die Herzfrequenz und die Hautleitfähigkeit misst und genau aufzeichnet, wer sich wie in der Ausstellung bewegt und vor welchen Werken stehen bleibt. Die Datenmengen, die so zusammenkamen, waren derart gewaltig, dass Tröndle und sein Team aus Psychologen, Soziologen und Programmierern (unterstützt vom Schweizer Nationalfonds) mehr als zwei Jahre für die Auswertung brauchten. Von den Ergebnissen sind sie selbst überrascht. Viele feste Gewissheiten werden löchrig.

Noch immer glauben die meisten Museumsleiter, dass sich die Besucher vor allem für das interessieren, was sie schon kennen: für große Werke großer Künstler. Viele meinen auch, dass die alte, klassische Kunst den größten Anklang finde. Und dass figurative Bilder beliebter seien als abstrakte. Nichts davon konnte Tröndles Studie bestätigen. Die Besucher in St. Gallen machten keine größeren Unterschiede zwischen den Epochen, Stilen, Sujets oder Gattungen.

Zwar konnten sich viele Betrachter für eine klassische Venedig-Szene von Monet durchaus begeistern und bewerteten das Bild bei der Befragung als ästhetisch hochwertig. Doch Herz und Haut signalisierten eher gepflegte Langeweile. Wirklich erregt waren die Besucher hingegen von Günther Ueckers Antibild, aus dem lauter spitze Nägel ragen. Ob Jung oder Alt, ob Mann oder Frau - alle zeigten hohe Pegelwerten.

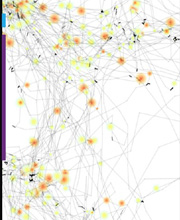

Sie umschlichen das Werk in weitem Bogen, wie man aus den farbigen Punkten und Linien auf Tröndles Diagramm herauslesen kann. Sie sehen sich das piksige Ding lieber vom Rand aus an - als fühlten sie sich davon angezogen und zugleich abgestoßen. Von allen Werken der Ausstellung wurde der Uecker am intensivsten wahrgenommen: durchschnittlich 34,5 Sekunden lang. Und selbst jene, die noch nie von diesem Künstler gehört hatten und sich auch sonst mit Zero- oder Konzeptkunst nicht weiter auskennen, konnten dem Bild nicht entgehen.

© eMotion - mapping museum experience

Man muss offenbar nicht unbedingt großes Vorwissen mitbringen, um mit zeitgenössischen Werken etwas anfangen zu können. Das mag viele überraschen, denn immer mal wieder hört man ja, die moderne Kunst sei so furchtbar voraussetzungsreich. Eine Heerschar von Pädagogen lebt eben davon: den Besuchern alle Hintergründe, Absichten, Verweise beizubringen, damit sich ihnen der eigentliche Kunstwert erschließe. Tröndles Studie weist nun die Richtig- und Besserwisser in die Schranken. Die Kunst, so zeigt seine Untersuchung, ist nicht so sehr Kopfsache. Sie ist vor allem eine körperliche Erfahrung.

Nun würde Tröndle nie behaupten, dass es im Museum nur ums Empfinden gehen sollte. Die Reflexion, der Wissenserwerb, überhaupt die kritisch-kognitive Auseinandersetzung, das alles gehört für ihn zur Kunst dazu. Seine Untersuchung macht aber deutlich, dass allzu großes Wissen mitunter auch hinderlich sein kann. So bewegen sich Kunstkenner oft sehr viel rascher durchs Museum als die sogenannten Laien, eilig scannen sie die Räume, sehen dort Surrealismus, hier einen Arp und halten auch sonst für fast alles ein passendes Etikett bereit. In diesem Gefühl, eigentlich schon das meiste zu kennen, versäumen sie leicht das Wesentliche: sich den Bildern und ihren Reizen zu öffnen. Die Laien sind da klar im Vorteil: Sie begegnen der Kunst nicht selten unvoreingenommener.

Für all jene Museen, die sich gern als Orte des Lernens und der Bildung preisen, ist das eine recht unangenehme Erkenntnis. Zumal Tröndles Studie auch ergab, dass die Kunst bei den allermeisten Befragten schon nach sechs Wochen rückstandslos aus den Köpfen verschwunden war. Nur die wenigsten konnten sich noch an einzelne Werke erinnern. Kuratoren wie Künstler dürften ernüchtert sein.

Doch steckt in der Untersuchung auch eine hoffnungsfrohe Perspektive: Unterschwellig votiert sie für Konzentration und eine neue Intensität. Denn der Besucher, so zeigt sie an vielen Beispielen, ist ein überaus flüchtiges Wesen. Er lässt sich ablenken, von allem und jedem.

So wurde das herrliche Selbstbildnis mit schwarzem Hut und Stock von Lovis Corinth in St. Gallen glatt übersehen, nur weil es nicht eindeutig in der Ausstellung, sondern im Vorraum hing - und die Betrachter offenbar noch nicht in den Modus des aufmerksamen Sehens umgeschaltet hatten. Auch ein Bild von Edvard Munch fand nur wenig Beachtung, da es von großen Schriftfeldern umgeben war, die den Besucher auf Distanz hielten. In anderen Fällen waren es raumgreifende Skulpturen, die alle Blicke auf sich zogen, sodass nur wenige Betrachter noch ein Auge auf die Gemälde warfen. Gerade solche Kombinationen aus Bildern und Installationen sind bei vielen Kuratoren beliebt - offenbar nicht zum Vorteil der Kunst.

Vor allem aber sind es Besucher, die Besucher ablenken. Jeder kennt das Phänomen, bei Großausstellungen zum Beispiel, in denen man die meiste Zeit damit beschäftigt ist, niemandem auf die Füße zu treten bei dem Versuch, sich eine kleine Sichtschneise auf eines der viel bewunderten Ausstellungsstücke zu sichern. Ähnlich ablenkend ist es, wie Tröndles Studie belegt, sich beim Museumsbesuch zu unterhalten. Wer gemeinsam mit einem anderen die Kunst betrachtet, wer ihr räsonierend, diskutierend, gemeinsam rätselnd begegnet, bekommt von den Werken in der Regel weniger mit als von seinem Gegenüber. Offenbar muss man sich entscheiden: für den Austausch mit einem Menschen oder mit der Kunst. Denn wer sich ihr ganz allein nähert, in der so oft verlachten stillen Einkehr, wird die Werke offener sehen und weit eindrücklicher erfahren. Jede Art von zusätzlichem Reiz, so lässt sich schlussfolgern, ganz gleich ob durch Audioguides, Touchscreens, laute Videobeschallung aus dem Raum nebenan oder eben durch Mitbesucher, mindert das ästhetische Erleben.

Das mag eine banale Erkenntnis sein. Dennoch wird sie von den Museen meist nicht beherzigt. Sie denken nicht darüber nach, wie sie eine Atmosphäre des Verweilens und der Intimität erzeugen könnten. Und so erscheinen sie in den Augen der meisten Besucher - auch das lässt sich aus der Studie ableiten - als Orte der blanken Überforderung. In einer Parfümerie weiß jeder, dass man nach vier, fünf Gerüchen nicht mehr richtig riechen kann. Im Museum hingegen bekommt man es oft mit vier-, fünfhundert visuellen Duftwolken zu tun - und soll das auch noch als belebend empfinden. Viele Kuratoren stecken all ihren Ehrgeiz in beziehungsreich gehängte Ausstellungen. Die Beziehung zu den Besuchern scheint sie kaum zu interessieren.

Nur einige Privatmuseen scheren hin und wieder aus. Dort muss man sich anmelden, dort gibt es nur wenige Werke. Dort ist es egal, wie viele Besucher kommen. Nicht Quantität zählt, sondern Qualität: Was sehen die Besucher, wenn sie Kunst sehen? Was empfinden sie? Was nehmen sie mit? Wenn man Tröndles Studie richtig versteht, dann gehört die Zukunft des Museums diesen Fragen.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter http://www.zeit.de/audio

COPYRIGHT: ZEIT ONLINE

ADRESSE: http://www.zeit.de/2012/17/Museumbesuch-Studie